登山の必需品と言えばザックや靴、雨具を思い浮かべますが、地図もとても大切な必需品です。

地図を持っていくこと、そして読み解くスキルを持つことで、歩くコースの予測ができたり、迷った時のリカバリを助けてくれます。

どんな山でも遭難のリスクはあるので、安全登山のためにも地図読みをマスターしましょう。

- 地図が読めることのメリット

- 地形図を見た時に最初に見つけたいポイント

- 地図から危険な場所を見つけるコツ

【この記事を書いた人】

- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数80本以上。

- サラリーマン。副業としてブロガー活動。

- 登山は日帰り~山小屋泊まで。富士山経験あり。

- Twitter:@Beyond-s16

読図を身につけるメリット

自分の現在位置が分かる

登山中でも、自分の現在位置を確かめることができます。

地図を持っていたとしても、1000m級の山なら森の中を歩く時間が長く、

周りの景色から自分がどこにいるか、確認することは難しいです。

人気が高い山なら、踏み分けられた道が多く安心でも、

登山者が少ない山では、ササやヤブで道が隠れてしまっていることも。

地図で自分の場所や先のコースが分かれば、

道に迷う心配もグッと減ります。

コースタイムはモデルの年齢や経験を要チェック

登山の計画を立てる時、「コースタイム」という目安を参考にすることが多いです。

コースタイムを参考にするときは、モデルの「年齢」と「登山経験」を確認しておきましょう。

例として、旺文社が出版する「山と高原地図」では、登山道に沿って赤い字でコースタイムが書かれています。

2019年版の山と高原地図によれば、コースタイムは次のような登山パーティを想定しています。

コースタイムは概ね以下の基準を元に設定しております。

①40~60歳の登山経験者

②2~5名のパーティー

③山小屋利用を前提とした装備

④夏山の晴天時

2019年版 山と高原地図㉝「八ヶ岳 蓼科・美ヶ原・霧ケ峰」より引用

山小屋は利用せずテント泊を考えている、冬場に登る、1人で登る、など

コースタイムと全く同じ条件で登ることばかりではありません。

コースタイムはあくまで目安として、余裕を持った時間設定をしましょう。

安全登山のためには準備が大切

当ブログでは、この他にも安全登山のための準備について、記事を公開しています。

「少し登山に慣れてきた」という人向けに書いていますので、よかったら参考にしてみてください。

迷ってもリカバリができる

万が一、道を間違えて迷ってしまっても、地図が読めればすばやくリカバリができます。

地形図が読めるようになると、地図から次のようなことが読み取れます。

- これから進むコースが登りか、下りか。

- 傾斜が急か、緩いか。

- がけなどの危険な箇所が無いか。

こうしたことが読めるようになれば、

「地図で見ているコースと何か違う」と早い段階で気づくことができます。

早めに気づくことができれば、リカバリが必要な行動量も押さえられるので

体力の面でも安心して登山が続けられますね。

読図の基本

等高線の間隔が狭い=急な傾斜

等高線図を見たら、「等高線の間隔が狭いほど、急な傾斜になる」と覚えておきましょう。

例として、富士山を見比べてみます。

横から見た富士山は、すそ野が広くて、山頂に近づくほど傾斜が大きくなっていますね。

実際に国土地理院の等高線図で見てみましょう。

国土地理院の地図は無料で利用できるので、

必要な範囲の地図を印刷して持っていくのに便利です。

画像の中心の富士山山頂に向かって、等高線の間隔がどんどん狭くなっていきます。

このように、等高線が狭いほど傾斜がきついと覚えておけば、

等高線図を見るだけで、どんなコースを歩くか予測ができるようになります。

尾根と沢を見つけられるように

次に押さえておきたいのは、地形図から「尾根」と「沢」を読み解くことです。

「尾根」とは、歩いている道の両側が下がっている場所です。

特に両側が崖のように切れ落ちている尾根を「ナイフリッジ」と呼ぶこともあります。

尾根歩きは強風に注意

尾根は周りを遮るものがないため、風の影響を強く受けます。

バランスを崩さないように注意することも大切ですが、

ウィンドブレーカーやレインウェアなどで、体温の低下にも気を付けましょう。

沢は雨の日に注意

「沢」は尾根とは反対に、歩いている道の両側が上がっている場所です。

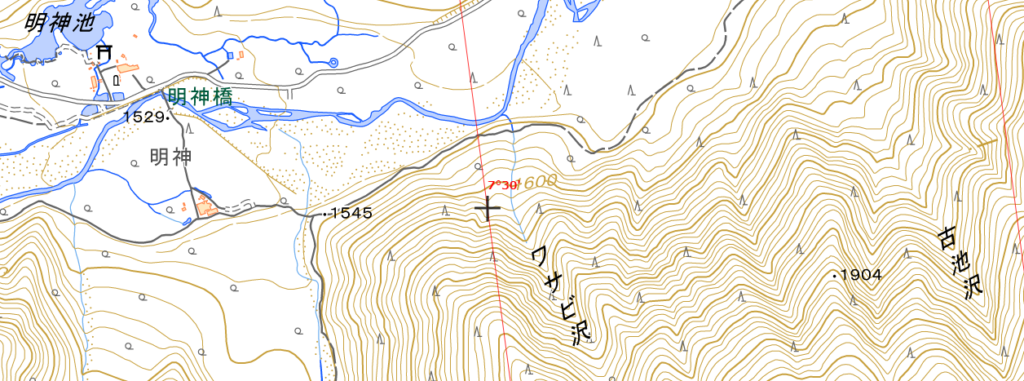

長野県の上高地・明神池付近を例に地形の特徴を見てみましょう。

地図中の「ワサビ沢」や「古池沢」に注目します。

沢に沿って歩くと、歩いている箇所よりも両側の方が標高が高くなっていますね。

周りよりも標高が低いところになるので、大雨の後に通る場合には

水量の増水や土砂崩れに注意が必要なポイントになります。

岩がけを見つけたら要注意

歩く予定の山域で「岩がけ」の表示を見つけたら、要注意でコースを確認しましょう。

「岩がけ」とは、その名の通り、崖になっている部分です。

山梨県大月にある、岩殿山の例を見てみましょう。

岩殿山を南側から眺めたストリートビューを見ると、

山肌が出ている部分がありますね。

ここは岩がむき出しのがけになっています。

では、岩殿山周辺の地形図を見てみましょう。

地図上で「634」と書いてある岩殿山のピークの南側に書かれているのが、岩がけを示す記号です。

登る山を決めて地図を用意したら、行動予定の山域に岩崖が無いか最初に確認しておきましょう。

特に、通る予定のコースの近くにがけがある場合は、

悪天候なら延期するなど、細心の注意を払って行動しましょう。

コンパスや標高機能付きの時計と合わせて使う

ここまで地図の読み方をご紹介してきましたが、

大前提となるのは「今、いる場所を測ることができるツールを持っている」ことです。

地図と合わせて使うツールとして、「コンパス」と「標高機能付きの腕時計」があると便利です。

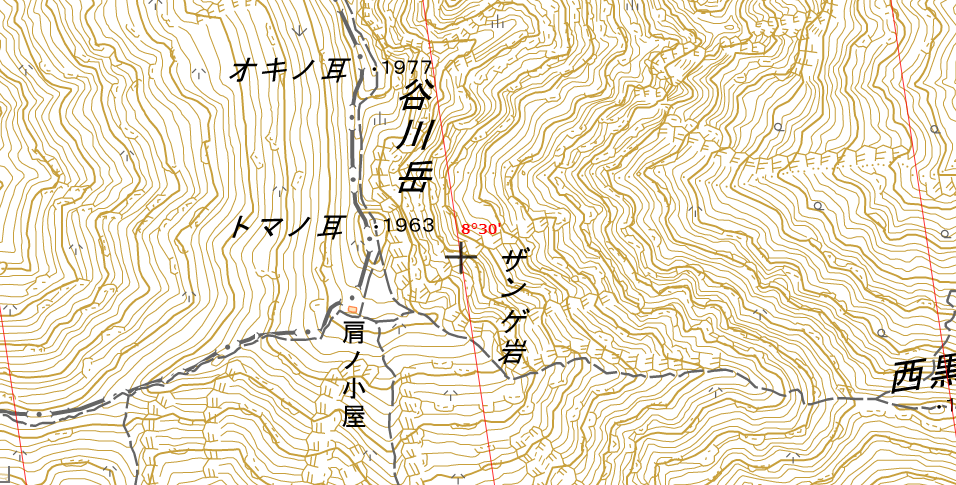

コンパスは磁北線に合わせてチェック

コンパスは文字通り、方角を調べるのに使います。

多くの場合、赤い針が北、白い針が南を示していますが、メーカーにもよるので要チェックです。

コンパスが示す北、実は地図の真北よりも少しだけ傾いているんです。

コンパスの北方向は、上の地図の赤で書かれている「磁北線」に沿って示されます。

理由は、コンパスが指すのは北極の方向だから。

場所によって地図上の磁北線の傾きは変わるので、磁北線の入っている地図があると安心ですね。

標高は腕時計が見やすい

標高機能がついている登山用のウォッチは、携帯にも便利で使いやすいです。

例えば、CASIOが発売するPROTREK(プロトレック)シリーズは、

気温・気圧・方位を測定できるトリプルセンサー機能で標高計測も可能です。

PROTREKなど、実際に使っている腕時計の使用感も当ブログでご紹介しています。

「この機会に購入を考えている」という人には、参考にしてもらえたら嬉しいです。

まとめ:地図読みをマスターして安全登山を

この記事では、読図のメリットや基本についてご紹介しました。

人の多い山だと、地図を持たずに登っているという話もたまに聴きますが、

危険な箇所の予測や、迷った時のリカバリのために地図は必携です。

地図の読み方をマスターして、安全な登山を楽しみましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

コメント