この記事では、岩波明著「発達障害」をご紹介します。

2012年ごろから登場したヘルプマークを付けた人と街中で会う機会も増えてきました。

障害のある人を支援していくうえで、誤った理解を避けることが重要です。

昭和大学の精神科医でもある岩波明主任教授の本に加え、筆者のボランティア経験についても書いていきます。

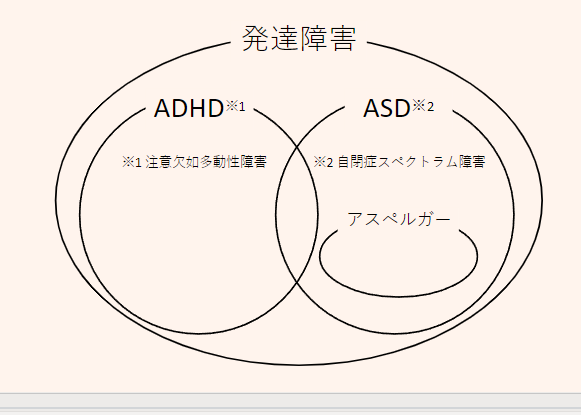

- 発達障害にはASDとADHDの2つのタイプがある

- ASDとADHDのそれぞれの特徴

- 【体験談】発達障害を支援する活動の例

【この記事を書いた人】

- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数100本以上。

- サラリーマン。副業としてブロガー活動。

- 発達支援ボランティアとして10年以上活動歴。

- Twitter:@Beyond-s16

【結論】発達障害には2つのパターンがある

発達障害には、大きく分けるとADHDとASD、2つのパターンがあります。

2013年にアメリカ精神医学会が発行したDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)の分類を参考としています。

ADHD(注意欠如多動性障害)でよく挙げられるのは、授業中に座っていられない、などの症状です。

ASD(自閉症スペクトラム障害)は、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害をすべて含んでいます。

ASDとADHDの他にも、「知的能力障害」や「限局性学習障害」、「コミュニケーション障害」など

発達障害は一言でまとめられがちですが、実は分類があるのです。

それぞれ、どのような特徴があるのか見ていきましょう。

自閉症スペクトラム障害(ASD)

ASDの主要な症状

主要な症状として、次の2つが挙げられます。

①コミュニケーション、対人関係の持続的な欠陥

②限定され反復的な行動、興味、活動

②の方は、言い換えると、ある特定の行動に強いこだわりを見せることです。

ASDの診断基準

前述のDSM-5によると

ASDの診断基準には、次の4項目があります。

①社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害

(以下の3点)

- 社会的・情緒的な相互関係の障害

- 他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーションの障害

- 年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害

②限定された反復する様式の行動、興味、活動

(以下のうち、2つ以上)

- 常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方

- 同一性へのこだわり、日常動作への融通が利かない執着、言語・非言語上の儀式的な行動パターン

- 集中度、焦点付けが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある

- 間隔入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する普通以上の関心

③症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある

④症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている

アスペルガー症候群はASDの一種

アスペルガー症候群という言葉を発達障害と同じ意味と考えている人もいるかもしれません。

実際には、発達障害=アスペルガー症候群ではなく、ASD(自閉症スペクトラム障害)の1つとして認識されています。

注意欠陥多動性障害(ADHD)

ADHDの主要な症状

主要な症状として、次の2つが挙げられます。

①多動・衝動性

②不注意

落ち着きのなさと注意・集中力の障害がよく見られます。

ADHDの診断基準

前述のDSM-5によると

ADHD診断基準には、次の6項目があります。

①以下の不注意症状が6つ(17歳以上では5つ)以上あり、6か月以上にわたって持続している

- 細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい。

- 注意を持続することが困難。

- 上の空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える。

- 指示に従えず、宿題などの課題が果たせない。

- 課題や活動を整理することができない。

- 精神的努力の持続が必要な課題を嫌う。

- 課題や活動に必要なものを忘れがちである。

- 外部からの刺激で注意散漫となりやすい。

- 日々の活動を忘れがちである。

②以下の多動性/衝動性の症状が6つ(17歳以上では5つ)以上あり、6か月以上にわたって持続している

- 着席中に、手足をもじもじしたり、そわそわした動きをする。

- 着席が期待されている場面で離席する。

- 不適切な状況で走り回ったりよじ登ったりする。

- 静かに遊んだり余暇を過ごすことができない。

- 衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、じっとしていることができない。

- しゃべりすぎる。

- 質問が終わる前にうっかり答え始める。

- 順番待ちが苦手である。

- 他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする。

③不注意または多動性/衝動性の症状のうちいくつかが、12歳になる前から存在していた。

④不注意または多動性/衝動性の症状のうちいくつかが、2つ以上の状況(例:家庭、学校、職場、友人や親せきといると、その他の活動中)において存在する。

⑤これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能を損なわせている。またはその質を低下させているという明確な証拠がある。

⑥その症状は、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中にのみ、起こるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されない。

ASD/ADHDの違いはどこ?

対人関係、コミュニケーションの障害は共通

前述のように、対人関係やコミュニケーションの障害はASDの主要な症状の1つです。

しかし、ADHDでも思春期以降は対人関係が悪化するケースも見られているため、

共通する部分が多いと考えられています。

強いこだわりはASDだけの特徴

ASDでは、特定の対象に対して強い興味を示したり、反復的・機械的な動き(手指をばたばたさせたり、ねじ曲げる動き)が見られます。

この行動は、ADHDには見られないため、ASD/ADHDの違いとして注目されることがあります。

発達障害≠知的障害

発達障害と混同されやすいものに、知的障害があります。

知的障害は、ここまで見てきた発達障害と異なり、IQの値が70以下が診断基準の1つとなります。

知的障害のある人が発達障害もある場合もあるため、混同されやすくなっていると思います。

また、IQ70以下と1つの基準だけで知的障害の診断が下されますが、

IQが100以下では生活上の適応が難しいにもかかわらず、見逃されてしまうケースもあります。

この点については、立命館大学の宮口幸治教授の著作「ケーキの切れない非行少年たち」で詳しく取り上げられています。

発達障害の支援の輪

発達障害の支援の輪は、少しずつですが広がりを見せています。

東京都を例に挙げると、発達障害者支援センター(TOSCA)が相談を受け付けています。

発達障害のある人を家族に持つ立場、自分が発達障害があり就労を希望する立場など、さまざまな立場に対する相談・支援が受け付けられています。

また、国や地方自治体の事業とは別に、NPO団体が障害のある人や子どもに向けた活動を行っていることもあります。

ここからは、筆者の経験談として、NPO団体の活動の支援ボランティアについて紹介します。

【経験談】支援ボランティア

小中高生向けのプール教室

筆者はNPO団体によるプール教室で支援ボランティアとして、10年以上活動しています。

小学生~高校生の障害のある子どもが対象の教室で、

泳ぎ方の指導は、水泳経験のある人が行っています。

ボランティアは、子どもと1対1でプールに入り、指導の補助をしています。

エネルギーの発散が大切

プール教室でのボランティアで優先するのは、子どものエネルギーを発散することです。

水泳教室なので、泳ぎ方を覚えること、練習メニューをこなすことも目的の1つです。

とはいえ、強いこだわりのある子どもや、集中力が持続しない子どもたちも参加しています。

言葉でうまく表せない気持ちや体力を発散することは、

子ども本人だけでなく、障害のある子どもをサポートする家族にとっても大切な時間です。

私たちに置き換えても、気持ちや体力の発散ができずに詰まっていくと、

気持ちが荒んだり、不調を感じたりするものです。

個人でもできる行動はある

ボランティア活動は月に1~2回、移動の時間を入れても3時間ほどです。

個人でできることは限られていますし、微々たるものです。

それでも、社会全体で支えていくための一環として、これからもボランティア活動は続けていこうと考えています。

まとめ:理解と支援の輪の拡大を

この記事では、発達障害の中からADHD(注意欠如多動性障害)とASD(自閉症スペクトラム障害)についてご紹介しました。

2012年ごろから登場したヘルプマークを付けた人と街中で会う機会も増えてきました。

障害のある人を支援していくうえで、誤った理解を避けることが重要です。

適切な理解をもとに、個人でできることから支援が広がることを願っています。

ここまでお読みいただき、ありがとうござました。

コメント