日本国内を見ると日本三景や三大祭り、三大庭園など、同じジャンルで3つを紹介しているのが多いと思います。

今回は、日本三霊山の一角、立山連峰に初登山でチャレンジした時の準備と登山中の注意をご紹介します!

- 立山連峰のアクセス情報

- 2泊3日のモデルコースと見どころポイント

- 3,000m級登山の注意点

【この記事を書いた人】

- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数80本以上。

- サラリーマン。副業としてブロガー活動。

- 登山は日帰り~山小屋泊まで。富士山経験あり。

- Twitter:@Beyond-s16

立山連峰は富山県と長野県の県境にある日本三霊山の一角

山岳信仰という言葉をご存じでしょうか。

日本だけでなく世界各地で「山には不思議な力がある」と信じられ、信仰の対象となっている山があります。

日本で特に山岳信仰が有名なのが富士山、白山、立山の三山で、日本三霊山と呼ばれています。

| 富士山 | 白山 | 立山 | |

| 場所 | 山梨県/静岡県 | 石川県/岐阜県 | 富山県/長野県 |

| 最高地点 | 3,776m(剣ヶ峰) | 2,702m | 3,015m(大汝山) |

| 神社 | 富士山本宮浅間大社 | 白山比咩(ひめ)神社 | 雄山神社 |

三霊山の山頂には神社が祀られていて、お参りすることもできます。

私はこれまでに富士山と立山に登頂、立山は初本格登山&初3,000m級チャレンジした山でもあります。

立山連峰へのアクセスは立山・黒部アルペンルートへ

立山連峰へのアクセスには、立山・黒部アルペンルートを使いましょう!

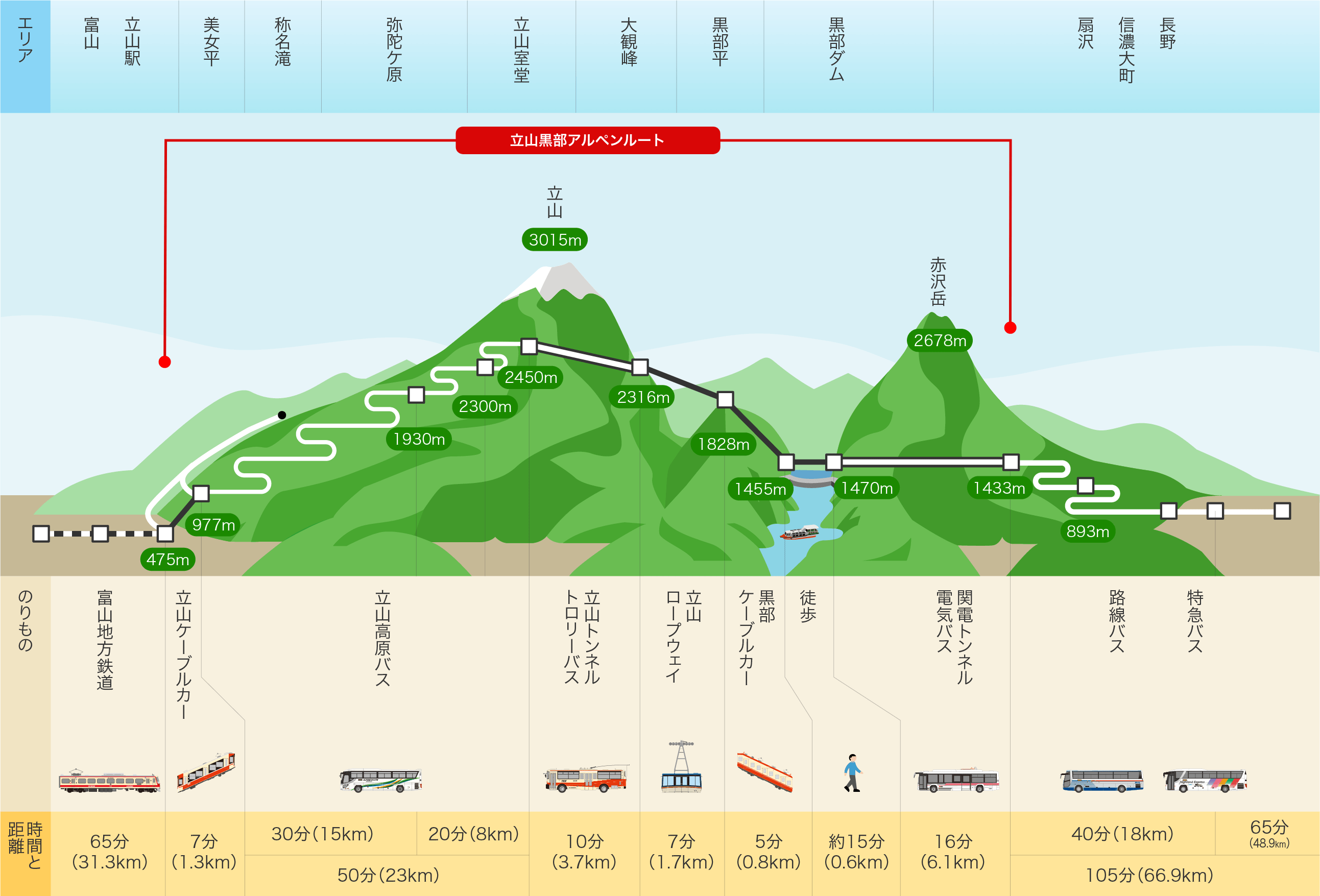

立山・黒部アルペンルートは、北陸新幹線の長野駅と富山駅の間をケーブルカーやバス、ロープウェーを乗り継いで移動するルートです。

長野側、富山側どちらからでも立山連峰の玄関口、「立山室堂(たてやまむろどう)」へ登ることができます。

アルペンルートの切符は片道切符と往復切符が選べる

アルペンルートの切符は片道と往復、どちらも選ぶことができます。

例えば東京から行く時に、行きは北陸新幹線で富山駅へ、帰りはJR大糸線の信濃大町駅から特急あずさに乗るというコースならば、富山駅から信濃大町駅までの片道切符を買いましょう。

行きも帰りも同じ駅が使いたい!という場合には、富山駅や長野駅から立山室堂までの往復切符がオススメです。

切符は片道・往復とも購入から5日間有効なので、長めの縦走コースを歩く場合にも安心して使えますねー!

立山黒部アルペンルートの公式サイトでは、きっぷの運賃とJRやマイカーを使う場合のオススメの切符が紹介されているので、参考にしてみてくださいね!

実際に登った2泊3日コースをご紹介

実際に歩いたルートは、立山室堂から立山連峰を周回で縦走するコースです。

富山県がコースの標高や過去3年間に転落や落石事故があった箇所を示しているマップが公開されているので、参考にしましょう!

室堂~雄山~大汝山~真砂岳~別山~雷鳥沢キャンプ場~室堂 周回コース(富山県 山のグレーティングサイトへ移動します)

室堂と雄山の間にある一の越山荘で1泊、別山と雷鳥沢キャンプ場の間の剣御前小屋で1泊、合計2泊3日の山行です。

| コースタイム | 登った印象 | |

| 室堂→一の越山荘 | 1:00 | 緩やかな傾斜で周りの山々を眺めながら歩ける。 |

| 一の越山荘 | – | 1泊目の山小屋。夕食が美味しい!トイレは水洗。 |

| 一の越山荘→雄山 | 1:00 | 急登で風が強い日は要注意。雄山神社で安全祈願を! |

| 雄山→大汝山 | 0:20 | 大汝山が最高峰。 |

| 大汝山→富士ノ折立 | 0:15 | |

| 富士ノ折立→真砂岳 | 0:35 | 下りは足元を踏み外さないように気を付けよう |

| 真砂岳→別山→剣御前小屋 | 1:30 | 細い尾根ではすれ違い注意。 |

| 剣御前小屋 | – | 2泊目の山小屋。朝焼けの剱岳が感動的。トイレはバイオ式。 |

| 剣御前小屋→雷鳥沢キャンプ場 | 1:10 | 下りが続くので、靴ヒモをしっかり結ぼう |

| 雷鳥沢キャンプ場→室堂 | 1:10 | キャンプ場からの登り階段が地味にしんどい。 |

1日あたりの行動時間は2日目の3:40が最長のゆったりコースです。始めて高い山に登るという人にオススメしたいですね。

コースの見どころ①:アルペンルートから大自然を満喫

アルペンルートは富山や長野の市街地から標高2,450mの立山室堂まで登るため、車窓から立山山域の大自然を眺めることができます。

この写真は9月後半に富山から室堂へ向かう途中の写真ですが、山全体を覆う紅葉が見ごろの時期で、標高が上がるにつれて色付く山は絶景そのものでしたー!

春先は雪の大谷という名前で、バスの通り道すれすれに除雪された道路の写真が有名ですが、秋は開けた視界で立山全体を眺められるので、開放的な気持ちになれると思います!

富山駅から電車、ケーブルカー、バスに揺られること約2時間、赤い屋根の建物が見えてきたら、まもなく立山登山の玄関口、室堂に到着です。

コースの見どころ②:雄山神社でお参り

立山は別名では雄山とも呼ばれ、立山連峰の主峰です。

山頂には神社があり、夏の時期には宮司さんに安全登山のお祓いもしてもらえます!

雄山神社のお参りには、山頂の社務所でご祈祷をお願いします。

雄山から見える景色を案内する銅板がありますが、このあたりの標高は2,991mです。雄山神社の祠まで登ると3,003mで3,000mクライマーの仲間入りができます!

祠の周りは柵などが用意されていないので、荷物を降ろし、座ってお祓いを受けるようにしましょう。

天気が良いと眼下に見える黒部ダムから日本海まで360度パノラマが見えて圧巻です。

絶景写真を自分でカメラにおさめたい!という人は、一眼レフカメラを持っていくのはいかがでしょうか。

荷物は重くなりますが、苦労して登って撮影する絶景写真は思い入れもひとしおです!カメラの紹介や撮影方法など、本ブログの記事でご紹介しているので、お時間のある時に読んでみてください~

コースの見どころ③:刻一刻と変わる山の朝焼け

このコースでは剣御前小屋という山小屋に泊まりました。

山小屋の名前の通り、小説でも有名な剱岳に挑戦する人が多く泊まる山小屋です。

明け方、日の出とともに小屋の前から、剱岳が見えます。

朝日で山が赤く光って見えることから、登山家からはモルゲンロート(朝の光)と呼ばれ、山で見られる最も美しい景色の一つと言われています。

この写真が撮れた10分後には、次の写真のように赤さは消えてしまっていました。

まさに、刻一刻と変わる山の絶景は、生で見て、写真に納めて、何度も眺めたくなります。

山の醍醐味の一つではないでしょうか。

3,000m級の山へチャレンジするときの注意点は3つ

ここまで立山の魅力をご紹介してきましたが、立山は標高が3,000mを超える山で、普段過ごしている場所とは環境も大きく違います。

ここからは、3,000m級の山へチャレンジするときの注意点を3つ挙げていきます

気を付けたこと①:高度順応の時間を長めにとる

立山黒部アルペンルートではケーブルカーやバスで、1時間の間に標高が一気に2,000m以上上がります。

標高が高いと気圧が低くなるので、高山病の症状が現れる可能性がありますね。

高山病は標高2,500mくらいから症状が現れる可能性があり、症状は吐き気や頭痛、めまいを訴えることが多いですよ。

高山病は標高の高いところに移動した場合に出やすいので、今いる標高の環境に身体を慣れさせる時間をしっかりとスケジュールに入れておきましょう!

今いる標高の環境に身体を慣れさせること=高度順応の時間をたっぷりと取ることで、高山病の症状が出るリスクを抑えることが、快適な登山につながりますよー!

立山登山の玄関口、室堂には石碑や湧き水スポットなど、観光もできるので、バス移動の疲れをいやす意味でもしっかり観光しましょうね!

気を付けたこと②:ペースは自分の普通より、さらに遅く!

第2の注意点は、ペースを早くし過ぎないことです。

コツとしては、登山道に入るタイミングでいつもの自分の登山ペースよりも遅めを意識して歩き始められると、ゆっくりなペースをキープしやすいですよ!

登山道の入り口は傾斜も緩く、普段の道と同じような感覚で歩き始めがちですが、標高が高いこともあって平地で歩くときの数倍早くバテてしまいます。

「小股で」「足裏をベタっと着地させる」の2点に気を付けて歩くと自然とペースが押さえられて、ガレ場のような不安定な場所でもバランスを崩しにくいので、歩き方をマスターしましょう!

気を付けたこと③:山小屋ではしっかり食べて、しっかり寝る

山小屋は夕食が17:30くらいには始まります。普段仕事をしている人からは驚く早さでお腹は空いていないかもしれません。

しかし、登山では自分の実感以上に体力を消耗しているので、モリモリ食べましょう!

今回宿泊した一の越山荘、剣御前小屋ともに山の上とは思えない豪華な夕食がいただけたので、グルメを楽しみに山小屋へ行ってみるのも良いですねー!

山小屋では寝るのも早く21時ごろには消灯となります。スマホなどいじらずにしっかり眠って翌日に備えましょう!

登山コースを選ぶとき、まずはグレーティングを確認

山のグレーティングという言葉は聴きなれない人は多いかもしれません。

近年の登山人気の上昇とともに、山での遭難や滑落事故が増えてきています。

立山連峰も人気の一峰ですが、最近も雪の時期の遭難事故などが報告されています。

富山県や長野県など、標高の高い山のある自治体では、登山コースの難易度を表すグレーティングを公表して、「自分の力量に合った山選び」を推奨しています。

山のグレーティングは体力度を表す10段階の数字と、技術的難易度を表すA~Eのアルファベットの組み合わせで次のように決められています。

| 体力度 | 日数の目安 |

| 1~3 | 日帰りが可能 |

| 4~5 | 1泊以上が適当 |

| 6~7 | 1~2泊以上が適当 |

| 8~10 | 2~3泊以上が適当 |

| 技術的難易度 | 技術の目安 |

| A | 概ね整備済みの登山道。 |

| B | ・沢、崖、雪渓などを通過する。 ・急な登下降や道がわかりにくいところがある。 ・転んだ場合に、滑落につながる場所がある。 |

| C | ・ハシゴや鎖場などがある。 ・場所によって雪渓や渡渉箇所がある。 ・案内表示が不十分な箇所がある。 |

| D | ・岩稜、ガレ場、ハシゴ、鎖場、藪漕ぎ、雪渓、渡渉などがある。 ・手を使う急な登下降がある。 ・人工的な補助は限定的で、滑落の危険が高い。 |

| E | ・緊張を強いられる厳しい岩稜の登下降や滑落危険個所が連続する。 ・深い藪漕ぎが連続する場所がある。 |

今回ご紹介した立山~別山周回コースは3Bにグレーティングされています。

グレーティング表と見比べれば日帰りが可能な範囲ですが、

初挑戦だったこともありかなり余裕を持って山小屋に2泊しながら歩きました。

立山連峰はコースが複数あるので、途中で厳しいと感じた時のためにエスケープルート、

つまり途中で帰れる道を複数考えておきましょう。

そのためにも、山の地図は事前に入手して、計画を十分立てて室堂へ向かえると安心ですね!

登山の装備も万全に!

言わずもがなですが、登山に必要な装備は万全に準備してから向かうようにしましょう。

せっかく立山にチャレンジするのでしたら、普段ハイキングなどで使っている道具をアップグレードしてみるのも良いかもしれません。

以前の記事では、私が実際に立山チャレンジのために購入した道具をご紹介しています。興味のある方は参考にしてみてくださいね!

まとめ:立山登山で3,000mクライマーの仲間入りを

この記事では、立山連峰の見どころやアクセス、注意点についてご紹介しました。

3,000mを超える山なので秋冬は閉山されていますが、次の夏山登山の計画を立てながら過ごしてみるのはいかがでしょうか。

この記事をきっかけに「登ってみようかな」と思っていただける方がいらしたらとても嬉しいです!

グレーティングなどを参考にしながら、自分の体力にあったコース選びをして、ステキな思い出ができる登山となることを願っています!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

コメント